Для определения затрат времени на отдельные операции и установления норм времени часто используют известный метод в нормировании - хронометраж. Помимо перечисленных вопросов, с помощью хронометража можно решить и другие задачи. О том, какие задачи решает метод хронометража и о том, как провести наблюдения, расскажем подробнее.

Хронометраж представляет собой наблюдение, измерение и запись непосредственно на рабочем месте многократно (циклически) повторяющихся элементов оперативной работы (как правило, рутинных), а также отдельных элементов подготовительно-заключительной работы и работ по обслуживанию рабочего места.

Основными задачами хронометража являются:

1. исследование производственной операции и определение фактической продолжительности повторяющихся ручных, машинно-ручных и механизированных элементов работы;

2. выявление и изучение передовых методов и приемов работы в целях проектирования рационального содержания и последовательности выполнения отдельных элементов работы и обучения этим методам всех рабочих занятых ее выполнением;

3. получение исходных данных для разработки нормативов времени оперативной работы, отдельных элементов подготовительно-заключительной работы и работы по обслуживанию рабочего места;

4. определение затрат времени на отдельные работы (операции) для проверки действующих норм, выявление причин невыполнения норм отдельными рабочими и уточнения установленных норм;

5. получение исходных данных для выявления возможных совмещений и перекрытий отдельных элементов затрат времени, разработки графиков многостаночного обслуживания при циклическом характере технологических процессов и определения оптимального состава бригады и рационального распределения работы между входящими в их состав рабочими при бригадной форме организации труда;

6. получение исходных материалов для правильной организации работы на поточных линиях и на конвейерах в целях достижения синхронности в потоке и полной загрузки рабочих и отдельных агрегатов.

Объектами изучения при хронометраже являются производственная операция, выполняемая одним рабочим или группой рабочих на определенном рабочем месте или отдельные элементы работы. В зависимости от объектов изучения различают следующие виды хронометража:

- индивидуальный хронометраж, при проведении которого изучается работа одного рабочего, работающего на одном рабочем месте;

- групповой хронометраж, при проведении которого одним наблюдателем изучается работа группы рабочих, выполняющих одну общую работу (операцию), т.е. изучается работа бригады или ее части.

Этапы и техника проведения хронометража

Проведение хронометража состоит из следующих этапов:

1. подготовка к проведению наблюдений;

2. непосредственное хронометрирование;

3. обработка результатов наблюдения;

4. систематизация результатов наблюдения и их анализ.

Техника проведения хронометража зависит от типа производства и характера выполняемой работы. В соответствии с этим и формы документации, предназначенные для проведения хронометража, приспособлены для определённых условий наблюдения. Примерные формы хронокарт приводятся в разделе «Ресурсы».

Подготовка к проведению наблюдений. В порядке подготовки к проведению хронометража необходимо:

а) выбрать объект наблюдений в соответствии с целью и задачами хронометража.

При проведении хронометража с целью выявления наилучших методов работы наблюдение проводится над работой передовиков производства. Для определения нормативной продолжительности отдельных элементов работы наблюдения производятся за рабочими, достигшими среднепрогрессивной выработки, т.е. такой выработки которая находится на уровне между средней производительностью всех рабочих и наилучшим показателями, достигнутыми на данном участке работы; для выявления причин невыполнения норм проводятся наблюдения над рабочими, не выполняющими нормы;

б) ознакомить рабочих с целью предстоящего наблюдения и проинструктировать их о порядке выполнения работ. Замечания рабочих должны быть учтены в материалах хронометража;

в) ознакомиться с организацией и методами выполнения работы (операции), исполнителями работы, применяемым оборудованием и технологической оснасткой, организацией и обслуживанием рабочих мест, условиями работы. Результаты ознакомления следует занести на лицевую сторону хронокарты.

На лицевой стороне хронокарты записывается цель хронометража и основные сведения, характеризующие исполнителей работы (фамилия, табельный номер, специальность, тарифный разряд, стаж работы, процент выполнения норм); выполняемую работу, (содержание операции, наименование изделий, наименование и характеристика применяемых для работы сырья, материалов); оборудование (наименование, тип, модель, инвентарный номер, характеристика инструментов и приспособлений); организацию и обслуживание рабочих мест (схема планировки рабочего места, порядок обеспечения сырьем, материалами, заготовками, полуфабрикатами, порядок смазки оборудования, обслуживания и ухода за оборудованием, уборка рабочего места и т.п.), а также условия работы (температура, влажность, освещённость рабочих мест).

г) расчленить изучаемые операции на составляющие ее элементы (комплексы приемов, приемы и в необходимых случаях движения).

Степень расчленения операции зависит от типа производства, конструкции применяемого измерительного прибора, способа измерения времени и квалификации наблюдателя.

д) установить фиксажные точки, представляющие собой отчётливые внешние признаки, определяющие моменты начала и конца элемента операции, которыми при проведении наблюдений пользуются для отсчета времени.

Фиксажные точки устанавливаются по резко выраженному зрительному восприятию момента начала или конца элемента операции (визуально) или по звуку. Фиксажная точка окончания одного элемента операции совпадает с фиксажной точкой начала следующего элемента операции;

е) установить факторы, влияющие на продолжительность выполнения операции.

Примерная классификация основных факторов, связанных с выполняемой работой, применяемым оборудованием, технологической оснасткой, сырьем и материалами, организацией и обслуживанием рабочих мест, условиями работы, приведена в табл. 1:

Таблица 1

Примерная классификация основных факторов, влияющих на продолжительность работы (операции)

|

№ п/п |

Группа факторов |

Наименование и содержание основных факторов |

|

1 |

Факторы, связанные с изделием (продукцией) |

1.сырье, полуфабрикаты, материалы, их качественная характеристика 2.габаритные размеры, вес 3.сложность изготовления 4.размеры обработки 5.режим обработки 6.способ установки изделия 7.количество одновременно обрабатываемых изделий |

|

2 |

Факторы, связанные с оборудованием |

1.тип, модель, марка оборудования 2.конструктивные особенности 3.жесткость, прочность и точность 4.эффективная мощность 5.особенности настройки, наладки 6.технические параметры |

|

3 |

Факторы, связанные с инструментом |

1.тип 2.геометрические формы 3.размеры, вес 4.качественная характеристика (материал, термическая обработка и пр.) 5.количество 6.стойкость сопротивление износу |

|

4 |

Факторы, связанные с приспособлением |

1.тип 2.характер 3.размеры, вес |

|

5 |

Факторы, связанные с измерительным инструментом и приборами |

1.основные размеры, параметры 2.способ установки и настройки |

|

6 |

Факторы, связанные со вспомогательным материалом |

1.род 2.количество 3.качество |

|

7 |

Факторы, связанные с условиями работы |

1.расстояние или высота помещения изделий 2.степень удобства работы 3.подъемно-транспортные устройства |

|

8 |

Факторы организационные |

1.тип производства 2.форма организации труда 3.форма организации и обслуживания рабочего места 4. общие условия производства (освещение, кубатура, температура воздуха, вентиляции и т.п.) |

ж) определить количество наблюдений (замеров), которые должны быть произведены при данном хронометраже.

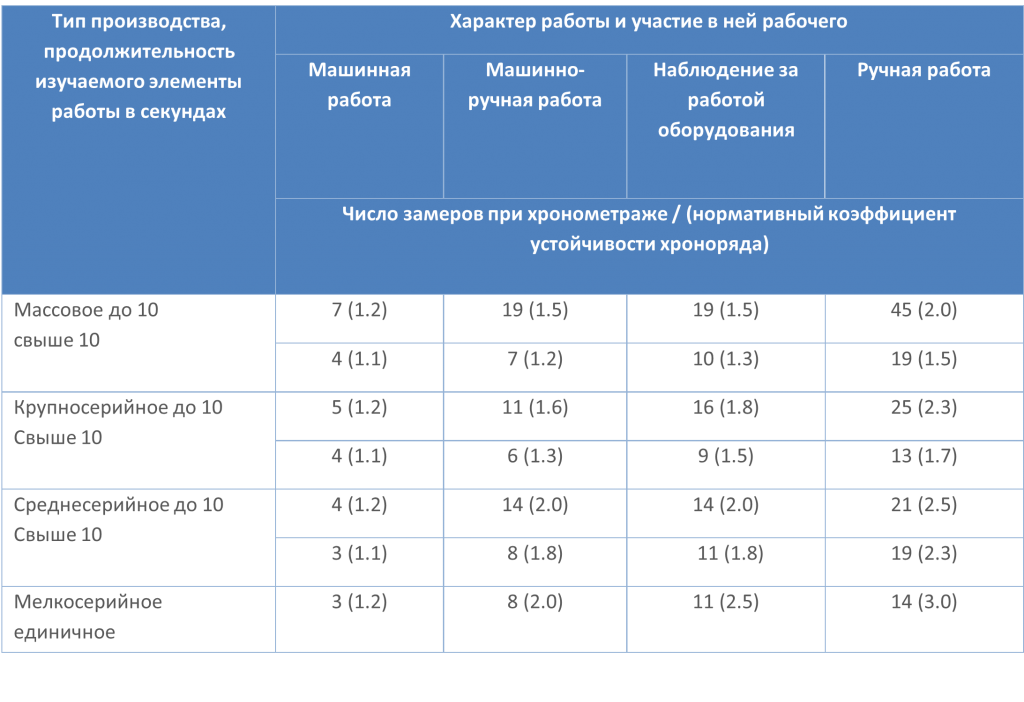

Объем наблюдений (число замеров) при хронометраже устанавливается в зависимости от длительности изучаемой операции и характера участия в ней рабочего. Практически можно считать достаточным количество замеров, представленное в таблице 2.

Таблица 2

Рекомендуемое число замеров и коэффициенты устойчивости хроноряда

з) устранить все замеченные недостатки в организации и обслуживании рабочих мест и обеспечить нормальные условия для рационального выполнения работы, если это возможно.

При проведении группового хронометража необходимо, кроме того, тщательно изучить исследуемый процесс для установления рационального состава бригады, проверить соответствие квалификации членов бригады сложности выполняемой ими работы, ознакомиться с существующем разделением труда между членами бригады, определить загруженность каждого члена бригады, выявить внутрибригадные организационные неполадки и добиться их ликвидации.

Непосредственное хронометрирование

В процессе хронометрирования производится наблюдение, измерение и запись затрат времени по каждому элементу операции, внесенному в наблюдательный лист хронокарты.

Для измерения затрат времени применяются секундомеры, в том числе на смартфонах, отмечающие или регистрирующие показатели работы, фотокиноаппаратура (фотовидеоаппаратура).

При использовании простейшими приборами определение начала и окончания элемента работы, операции, отдельных категорий затрат времени и регистрация их проводится наблюдателем.

Использование для изучения затрат времени видеосъемки позволяет зафиксировать на видео весь процесс или любую из его частей. Анализируя материалы съемки, можно расчленять этот процесс на составляющие его элементы и определять затраты времени на их исполнение. Это позволяет установить элементы выполнения операций, что весьма важно для разработки нормативных материалов и мероприятий по улучшению организации труда.

Хронометражные наблюдения рекомендуется производить при установившемся нормальном темпе работы исполнителя, желательно дважды в течение рабочего дня (первый раз примерно через 1-1,5 часа после начала работы и второй раз - за 1,5 – 2 часа до окончания работы), при этом общее количество рекомендуемых замеров остается неизменным (табл.2).

Затраты времени фиксируются с точностью до 0,1 сек. при длительности элемента операции до 10 сек. или до 0,5 сек. при длительности элемента операции более 10 сек.

Способы хронометрирования

Хронометрирование проводится двумя способами:

1. непрерывным способом хронометража (по текущему времени), при котором изучение и замеры времени выполнения элементов операции производятся непрерывно, т.е. от момента начала до момента окончания каждой операции; этот способ применяется при изучении операций, элементы которых имеют продолжительность более 10 сек.

2. выборочным способом хронометража, при котором изучаются и производятся замеры времени выполнения только отдельных, заранее намеченных элементов операции.

При непрерывном (сплошном) способе хронометрирования по каждому элементу операции обычно устанавливается только конечные фиксажные точки.

При проведении выборочного хронометража в момент наступления фиксажной точки, характеризующей начало наблюдаемого элемента операции, наблюдатель включает секундомер, а с наступлением фиксажной точки, характеризующей момент окончания данного элемента, останавливает его. Продолжительность наблюдаемого элемента по показанию секундомера записывается в графу, соответствующую номеру наблюдения наблюдательного листа хронокарты.

В том же порядке производится отсчет времени и запись необходимого количества наблюдений по всем элементам операции.

При выборочном способе хронометрирования устанавливается как начальная, так и конечная фиксажные точки.

В тех случаях, когда вследствие малой продолжительности отдельных элементов операции (менее 2 сек.) выборочным способом (а тем более по текущему времени) измерение с достаточной точностью с помощью секундомеров затруднительно, применяется разновидность выборочного способа - цикловой способ проведения хронометражных наблюдений. Для этого отдельные кратковременные элементы операции объединяются в несколько групп разного состава, после чего определяется продолжительность каждой из них, а затем путем расчета - каждого элемента операции.

Порядок хронометрирования цикловым способом можно проиллюстрировать следующим примером. Допустим, операция расчленена на четыре кратковременных элемента.

Длительность этих элементов обозначаем буквами, а, б, в, г. Для проведения наблюдений они объединяются в следующие группы по три элемента: а+б+в; б+в+г; в+г+а; г+а+б; Суммарная продолжительность выполнения каждой группы элементов операции (обозначим их буквами А, Б, В,Г) будет равна а+б+в = А, б+в+г = Б, в+г+а = В, г+а+б = Г. Складывая эти уравнения, получаем

3а + 3б + 3в + 3г = А+Б+В+Г. Обозначая сумму продолжительностей всех четырех элементов операции буквой С (т.е. а+б+в+г = С), получаем С = (А+Б+В+Г)/3;

Зная продолжительность по каждой группе (А, Б, В, Г) можно расчётным путем определить продолжительность каждого элемента операции:

а = С - Б; б = С –В; в = С - Г; г = С - А.

Например, если в результате наблюдений получено, что продолжительность группы элементов А = а+б+в = 4 сек., группы Б = б+в+г = 3,2 сек., группы В = в+г+а = 3,6 сек, группы Г = г+а+б = 2,4 сек., то

С=(А+Б+В+Г)/3 =(4+3,2+3,6+2,4)/3 = 13,2/3= 4,4 сек.

Продолжительность каждого элемента операции равна:

а=С-Б=4,4-3,2=1,2 сек.;

б=С-В=4,4-3,6=0,8 сек.;

в=С-Г=4,4-2,4=2,0 сек.;

г=С-А=4,4-4,0=0,4 сек.

Техника ведения записи при хронометрировании состоит в следующем:

В ходе наблюдения непрерывным способом в наблюдательном листе хронокарты в графе «№ наблюдений» в строке, обозначенной буквой T (текущее время), против каждого элемента операции записываются результаты замера по текущему времени при наблюдении выборочным способом соответствующая запись производится в строке, обозначенной буквой П (продолжительность).

Наблюдение, измерение и запись затрат времени при индивидуальном хронометраже могут производиться любым вышеуказанным способом. При групповом хронометраже наблюдения и запись затрат времени производится только по текущему времени (непрерывный хронометраж). Запись наблюдений производится в последовательности выполнения работы каждым участником бригады. Текущее время записывается против соответствующего элемента работы в графы, отведенные для рабочих, исполняющих данную работу.

В период наблюдения могут возникнуть перерывы в работе рабочего, вследствие чего нарушается цикличность выполнения отдельных элементов операции. Непредусмотренные затраты времени (дефектные замеры) при наблюдениях выборочным путем наблюдатель не записывает, а при замерах по текущему времени эти затраты времени записываются отдельно в замечаниях наблюдателя. В графе «Дефектные замеры» отмечаются номера, продолжительность и причины отклонений, имевших место при наблюдении отдельных элементов операции вследствие каких-либо неполадок в работе или ошибочных замеров.

Обработка результатов наблюдения

Полученные в результате наблюдения записи времени подвергаются обработке в следующем порядке.

1. Вычисляется продолжительность затрат времени по каждому отдельному замеру, полученному при проведении непрерывного хронометража, путем вычитания из каждого показателя текущего времени смежного с ним предыдущего показателя. Результат вычисления записывается в «Наблюдательный лист» хронокарты в строку П (продолжительность). При выборочном хронометраже продолжительность данного элемента операции по отдельным замерам фиксируется непосредственно при наблюдении.

2. Исключаются дефектные замеры, установленные в процессе проведения наблюдений. Все оставшиеся замеры продолжительности по каждому элементу операции образуют хронометражный ряд (хроноряд). Количество хронорядов равно числу элементов операции, на которое она была расчленена для наблюдения.

3. Проверяйте устойчивость хроноряда. Во всяком хроноряде имеется некоторое колебание (рассеяние) продолжительностей. Качество результатов хронометражных наблюдений определяется величиной этого колебания. Она зависит от выполняемой работы, характера участия в ней рабочего, длительности элемента операции, типа производства, организации труда, стабильности технологического процесса, квалификации наблюдателя, используемых при наблюдении приборов и т.п. Показателям, характеризующим степень устойчивости хроноряда, является коэффициент устойчивости, который определяется как отношение наибольшей продолжительности замера по данному элементу операции к его наименьшей продолжительности.

Фактический коэффициент устойчивости хроноряда определяется из отношения

Ку = Тмакс/Тмин

Где Ку – коэффициент устойчивости хроноряда;

Тмакс – максимальная продолжительность элемента операции по данному хроноряду

Тмин - минимальная продолжительность элемента операции по тому же хроноряду.

Полученный фактический коэффициент устойчивости по каждому элементу операции сравнивается с нормативным коэффициентом, представленным в таблице 2 выше (цифры в скобках).

Устойчивым считается такой хроноряд, в котором фактический коэффициент устойчивости не превышает рекомендуемый нормативный коэффициент.

Если фактический коэффициент устойчивости по данному хроноряду больше установленного нормативного, разрешается из хроноряда исключить одно из крайних значений (максимальное или минимальное) или оба, которое при наблюдении не повторялось более одного раза. После этого вновь определяется фактический коэффициент устойчивости хроноряда и сравнивается с нормативным. Если фактический коэффициент не превышает нормативного, неустойчивым и хронометрирование по данному элементу операции следует повторить заново.

4. По хронометражному ряду, признанному устойчивым, определяется средняя продолжительность выполнения элемента операции. Средняя продолжительность выполнения каждого элемента операции рассчитывается как среднеарифметическая величина всех оставшихся замеров хроноряда (после исключения дефектных замеров, а также в случае необходимости – исключения и одного из крайних значений хроноряда) путем деления суммы продолжительности всех годных замеров на их число.

В отдельных случаях при многократном повторении одних и тех же элементов операции, содержание и выполнение которых вполне стабильны, определяется не среднеарифметическая величина хроноряда, а т.н. «мода», т.е. наиболее часто повторяющаяся в данном хроноряде величина. Однако среднеарифметический показатель хроноряда наиболее полно характеризует все разнообразие выполнения элементов операции.

Систематизация результатов наблюдений и их анализ

Для определения нормативных затрат времени результаты нескольких хронокарт (не менее трех) систематизируются и обобщаются в сводной карте хронометражных наблюдений (в разделе «Ресурсы»).

И в эту форму из каждой хронокарты заносятся наименование и средняя продолжительность элементов операции. Затем производится совместная обработка полученных хронометражных рядов и рассчитывается среднеарифметическая продолжительность каждого элемента операции, которая принимается за нормальную продолжительность данного элемента.

Анализ результатов наблюдения состоит в выявлении возможности устранения отдельных, не вызываемых необходимостью элементов операции, замены ряда элементов операции более рациональными по времени, установлении возможности перекрытия во времени отдельных элементов ручной работы временем работы оборудования. В процессе анализа производится также сопоставление режимов работы оборудования по паспорту, технологическим картам (инструкциям), нормативам с фактическими данными о режимах работы оборудования, полученными при наблюдениях.

На основании анализа результатов наблюдений выявляется возможность сокращения отдельных категорий затрат времени (оперативного, подготовительно-заключительного времени и времени обслуживания рабочего места), проектируется рациональное содержание операции (работы) и устанавливается нормативная деятельность выполнения отдельных ее элементов.

Фотохронометраж

В случаях, обусловленных особенностями технологического процесса, применяется комбинированный метод изучения рабочего времени – фотохронометраж, представляющий собой сочетание вышеуказанных методов фотографии и хронометража.

Фотохронометраж проводится преимущественно для изучения использования рабочего времени, а также затрат времени на отдельные операции и их элементы, не повторяющиеся циклически, т.е. когда заранее невозможно установить последовательность их выполнения, например, при изучении ремонтно-механических работ или отдельных работ в мелкосерийном производстве. Задачи фотохронометража те же, что и при фотографии и хронометраже.

Изучение затрат времени методом фотохронометража производится так же, как и методом фотографии рабочего времени, но с обязательным расчленением операции на составные части в процессе самого наблюдения и замером времени, затраченного на их выполнение. При определении объекта наблюдения и количество повторных замеров при фотохронометраже следует руководствоваться указаниями для хронометража.

Фотохронометраж может быть индивидуальным или групповым. Индивидуальный фотохронометраж применяется при изучении затрат времени на работу или операцию, выполняемую одним рабочим. Групповой фотохронометраж используется для изучения затрат времени по выполнению работ, осуществляемых бригадой или частью ее. Групповой фотохронометраж применятся при установлении состава бригады и распределении функции между ее членами на работах, отдельные элементы которых не имеют строго циклической повторяемости

Для проведения фотохронометража используется наблюдательный лист по соответствующим формам, применяемым для фотографии рабочего времени.

Замеры по текущему времени производятся специальными часами или секундомером.

Результаты фотохронометража подвергаются двойной обработке. Все замеры элементов оперативного времени из наблюдательного листа фотохронометражной карты вносятся в сводку одноимённых элементов, для чего может быть использована хронометражная карта. Полученные таким образом хронометражные ряды обрабатываются обычным способом.

Вместе с этим составляется баланс рабочего времени аналогично обработке данных фотографий рабочего времени.

Надеемся, описанный метод пригодится вам в работе.